古くから日本史最大のミステリーとして語り継がれ、多くの歴史ファンや研究者を惹きつけてやまない【邪馬台国】ですが、教科書で習った知識だけで止まってしまっている方も多いのではないでしょうか。

しかし、近年の考古学的な発見や『魏志倭人伝』の読み解きが進むにつれて、これまでヴェールに包まれていた卑弥呼の姿や、彼女が築き上げた【権力構造】の真実が徐々に明らかになりつつあり、それは私たちが想像していたような単純な独裁体制ではなく、非常に巧みで計算された統治システムであったことが分かってきています。

このブログでは、最新の研究成果や学説を交えながら、邪馬台国がどこにあったのかという議論の決着点、そして女王卑弥呼がいかにして当時の荒ぶる国々をまとめ上げたのかという核心に迫り、大人のための学び直しとして、知的好奇心を刺激する歴史の旅へ皆様をお連れします。

それでは、歴史の闇に埋もれた【真実】を紐解いていきましょう。

邪馬台国の真実と長きにわたる論争

まず私たちが向き合わなければならないのは、そもそも邪馬台国がどこにあったのかという、いまだに決着を見ていない『畿内説』と『九州説』の論争についてですが、これは単なる場所当てクイズではなく、当時の日本列島がどのような政治状況にあったのかを理解するための最も重要な鍵となります。

その情報のすべては、中国の歴史書である『三国志』の中の「魏書」東夷伝、通称『魏志倭人伝』というわずか【2000文字】ほどの記述に頼るしかなく、そこに記された方位や距離の記述があまりにも曖昧で矛盾を含んでいることが、長きにわたる論争の火種となってきました。

例えば、『魏志倭人伝』には朝鮮半島の帯方郡から出発し、海を渡って邪馬台国に至るまでの道のりが記されているのですが、その記述通りに南へ進むと現在の九州を通り越して海の上に出てしまうため、記述の方位に誤りがあるのか、あるいは距離の単位そのものが現在とは異なる『短里』という尺度が使われていたのか、研究者たちの間でも解釈が大きく分かれてしまっています。

ただ、現在の考古学界における主流な見方としては、奈良県の『纒向遺跡』を中心とする畿内説が有力視されつつあり、これは同時期の巨大な建物跡や、全国各地から持ち込まれた土器が大量に出土していることから、ここが列島規模の交流センター、つまり初期の都市機能を備えた首都であった可能性が極めて高いと考えられているからです。

一方、九州説を支持する根拠としても、当時の中国大陸との距離的な近さや、鉄器などの先進的な文物が圧倒的に多く出土している事実があり、特に北部九州が大陸への玄関口として重要な役割を果たしていたことは疑いようのない事実であり、邪馬台国は九州にあった勢力で、やがて東へ移動したという『東遷説』も根強く残っています。

このように言うと、どちらが正解なのか白黒つけたくなるのが人情ですが、重要なのは場所そのものよりも、3世紀という時代に既にこれだけの広域なネットワークを持った【政治連合】が存在していたという事実であり、それが後のヤマト王権へと繋がる日本の国家形成の第一歩であったことを理解することです。

実際、『魏志倭人伝』には邪馬台国だけでなく、対立していた『狗奴国』など30ほどの国々が存在していたと記されており、卑弥呼はそれらの国々を統率する盟主として君臨していたわけですが、その支配力は絶対的な武力によるものではなく、もっと精神的な、当時の人々が恐れ敬っていた力によるものでした。

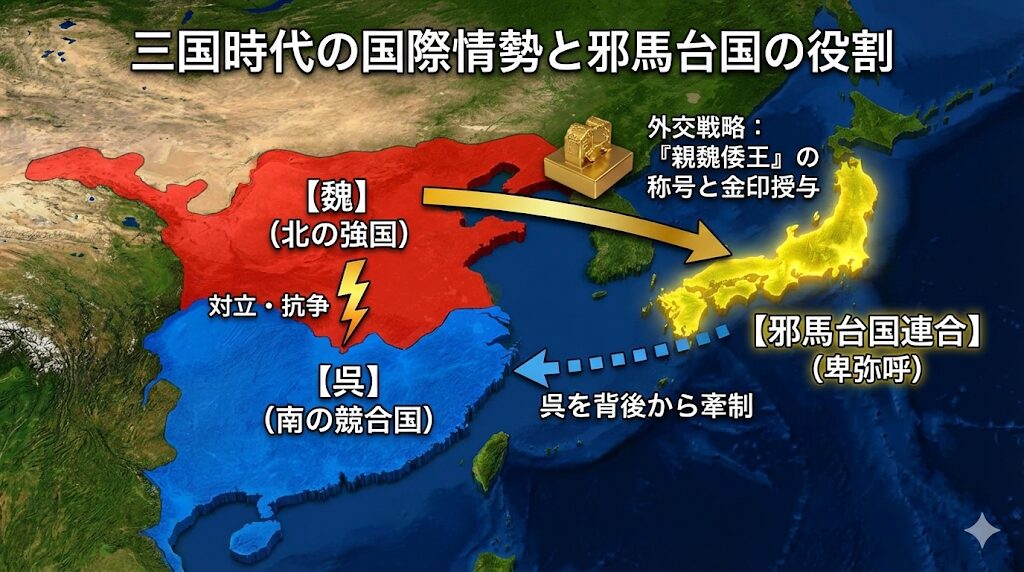

ここで注目すべきは、当時の中国、つまり魏の国が、東の果てにある小さな島国の女王に対して『親魏倭王』という、金印と共に与えた非常に高い称号の存在であり、これは当時の国際情勢において、魏が南の『呉』という国と対立しており、背後から呉を牽制させるために日本の勢力を利用しようとした外交戦略の一環であったとも考えられます。

もし、邪馬台国が単なる地方の一豪族に過ぎなかったとしたら、大国である魏がこれほどの手厚い待遇をするはずもなく、このことからも当時の邪馬台国が、中国から見ても無視できないだけの実力と規模を持った連合国家であったことが読み取れるのです。

また、近年の科学的な分析手法、特に『炭素14年代測定法』の進化によって、出土した土器や木材の年代がより正確に特定できるようになり、その結果が纒向遺跡の繁栄時期と卑弥呼の活躍した時代、つまり西暦200年頃から250年頃と見事に合致していることも、畿内説を後押しする大きな要因となっています。

これらを総合して考えると、邪馬台国論争の真実とは、場所の特定以上に、当時の日本列島が私たちが想像する以上にダイナミックに動き、海外との外交さえも展開していたという驚くべき事実を浮き彫りにしているのです。

卑弥呼が隠した本当の権力構造

さて、ここからがいよいよ本題となる【権力構造】の核心部分ですが、卑弥呼という女王がどのような方法で国を治めていたのかを探っていくと、そこには現代の政治システムにも通じるような、非常に洗練された『二重統治』の仕組みが隠されていたことが見えてきます。

『魏志倭人伝』には、卑弥呼について「鬼道を事とし、能く衆を惑わす」という非常にミステリアスな記述があり、これは彼女が【シャーマニズム】、つまり呪術的な力を用いて神の言葉を人々に伝える宗教的なカリスマであったことを示しており、当時の人々にとって神の意思は絶対であり、天候や疫病、戦争の吉凶を占う彼女の言葉こそが法そのものでした。

しかし、ここで疑問に思うのは、呪術や占いだけで現実の複雑な政治課題、例えば外交交渉や利害調整などをすべて処理できたのかという点ですが、実は卑弥呼には一人の『男弟』、つまり弟がおり、彼が卑弥呼の言葉を取り次ぎ、実質的な行政や軍事の指揮を執っていたと記述されています。

これは、表向きには姿を見せない神聖な権威としての『祭祀王』である卑弥呼と、その権威を背景に現実的な政治を行う『執政王』としての弟という、役割分担が明確になされた【ヒメ・ヒコ制】と呼ばれる日本古代特有の統治スタイルであり、このシステムがあったからこそ、女性である卑弥呼が血なまぐさい争いの表舞台に立つことなく、神聖性を保ち続けることができたのです。

言ってしまえば、卑弥呼は国家の象徴、あるいは現人神として宮殿の奥深くに籠もり、千人の侍女にかしずかれながらも、たった一人の男性以外とは会わなかったという徹底した情報統制を行うことで、自らをミステリアスで犯しがたい存在へと演出していた、極めて高度な『プロデューサー』的な側面も持っていたと言えるでしょう。

この権力構造の巧妙な点は、政治的な失敗や不満が直接女王に向かないようにする【リスク分散】の効果も果たしていたことであり、もし政策が失敗しても、それは弟や部下の責任にできても、神の声である卑弥呼の権威自体は傷つかないという、支配を長期化させるための知恵が詰まっていました。

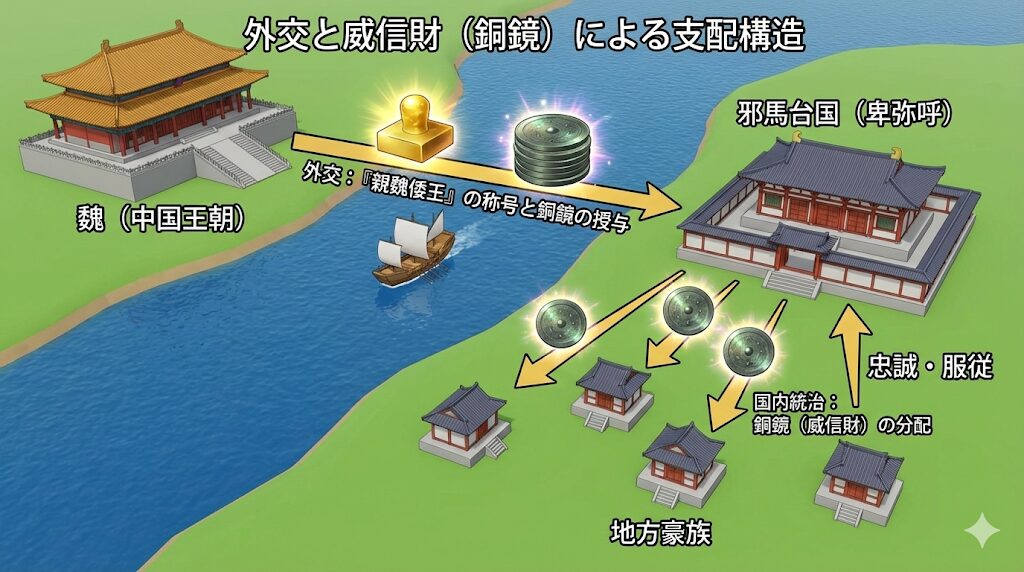

そしてもう一つ、卑弥呼の権力を支えていた重要な柱が、先ほど少し触れた魏との外交関係であり、彼女は239年に魏へ使いを送り『親魏倭王』の称号と多数の銅鏡を受け取ったわけですが、この銅鏡こそが、彼女の呪術的な力を視覚的に強化し、地方の豪族たちに分け与えることで忠誠を誓わせるための、極めて強力な【威信財】として機能していました。

当時、鏡というのは単なる化粧道具ではなく、太陽の光を反射して輝く魔法の道具として認識されており、中国の皇帝から認められた鏡を持っているということ自体が、地方豪族たちに対して「私にはバックに大国がついている」という無言の圧力をかける最強のカードとなり、これが軍事力だけに頼らない平和的な統合を可能にしたのです。

このように考えると、卑弥呼という人物は、単に占いが得意な巫女さんだったわけではなく、宗教的権威と現実的な政治力、そして国際的な後ろ盾という三つの要素を巧みに組み合わせ、それまでの「倭国大乱」と呼ばれる長い戦乱の時代を終わらせた、稀代の【政治戦略家】であったという真実が浮かび上がってきます。

もちろん、その権力基盤はあくまでも「霊力」や「カリスマ」に依存していたため、彼女の死後にそのバランスが崩れる脆さも孕んでいましたが、それでも約半世紀にわたって王位を保ち続けた事実は、彼女が作り上げたシステムの強固さを証明しています。

この時代、王が死ぬと巨大な墓が作られるのが通例でしたが、卑弥呼の権力がどれほど絶大だったかを物語るのが、次にお話しする彼女の最期と、その後に訪れる時代の転換点です。

卑弥呼が隠した本当の権力構造とその後

前述の通り、卑弥呼は巧みな権力構造によって国を治めていましたが、晩年には南にある『狗奴国』との対立が激化し、魏に救援を求める使者を送るなど、その治世は決して安泰なまま幕を閉じたわけではなく、戦乱の最中、あるいはその直後に彼女は亡くなったとされています。

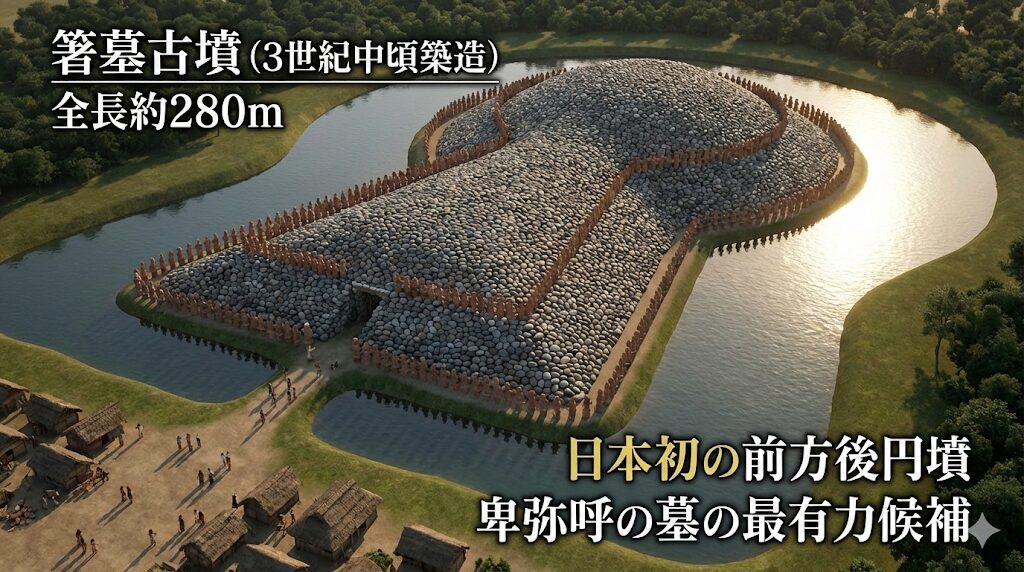

彼女の死に際して作られたのが、径百余歩、現在のメートル法に換算すると約150メートル前後、あるいはそれ以上とも解釈できる巨大な墓であり、これが現在、奈良県桜井市にある【箸墓古墳】ではないかという説が非常に有力視されています。

箸墓古墳は全長約280メートルという、それまでの墳墓とは桁違いのスケールを持つ日本初の前方後円墳であり、その築造時期が3世紀の中頃であること、そして『魏志倭人伝』の記述と地理的条件が一致することから、多くの研究者がこれを「卑弥呼の墓」である可能性が高いと考えており、もしこれが事実であれば、邪馬台国は間違いなくヤマト王権の発祥の地であると言えるでしょう。

卑弥呼が亡くなった後、一度は男の王が立ちましたが、国中が納得せずに再び内乱が勃発し、千人以上が殺し合う惨状となったため、結局、卑弥呼の宗女、つまり血縁者である13歳の少女『台与』を女王として共立することで、ようやく混乱が収まったというエピソードは、当時の社会において【女性の霊力】がいかに不可欠な求心力であったかを如実に物語っています。

ここで注目すべきは、台与の登場以降、中国の歴史書から日本の記述がぱったりと途絶え、次に日本が登場する5世紀の『倭の五王』の時代まで、約150年もの間、記録がない【空白の4世紀】と呼ばれる謎の期間に突入してしまうことです。

この空白の期間に一体何が起きたのか、邪馬台国はどうなったのか、という点については様々な憶測が飛び交っていますが、考古学的な視点で見ると、この時期に前方後円墳という共通の墓制が九州から東北南部まで急速に広まっている事実があり、これはヤマト王権を中心とする政治的な支配体制が、この4世紀の間に列島規模で確立されたことを示唆しています。

つまり、邪馬台国が滅びて別の政権が生まれたというよりは、邪馬台国の連合体制がより強固なヤマト王権へと発展的解消を遂げ、宗教的な結びつきから、より武力や政治制度に基づいた国家へと変貌していった、いわば日本の国家としての「思春期」がこの空白の4世紀だったのではないかと推測できるのです。

こうして見ると、卑弥呼が敷いた宗教的権威と政治権力の分離、そして地方豪族を束ねるための威信財の配布というシステムは、その後の日本の天皇制や幕府政治における「権威」と「権力」の二重構造の原型になったとも言え、彼女の影響力は死後1800年近く経った現代の私たちの社会構造にまで、目に見えない形で息づいているのかもしれません。

歴史の教科書では数行で終わってしまう邪馬台国と卑弥呼ですが、その行間には、生き残りをかけた激しい外交戦、国内をまとめるための緻密な計算、そして巨大な古墳を築き上げるだけの圧倒的なエネルギーが渦巻いており、それを知ることで、遺跡や神社の見え方も全く違ったものになってくるはずです。

邪馬台国の真実から学ぶ歴史のロマン(まとめ)

ここまで、邪馬台国の真実と卑弥呼が作り上げた権力構造、そしてその後の歴史への影響について深掘りしてきましたが、結局のところ、邪馬台国が九州にあったのか畿内にあったのかという結論は、決定的な証拠、例えば「親魏倭王」の金印そのものが発掘されるといった奇跡が起きない限り、これからも完全には出ないかもしれません。

しかし、わからないからこそ面白いのが歴史であり、限られた史料と遺跡から当時の人々の息遣いや、国を背負った卑弥呼の孤独と決断に思いを馳せることこそが、歴史の醍醐味と言えるのではないでしょうか。

今回ご紹介した内容は、膨大な研究のほんの一部に過ぎず、各地の博物館や遺跡に足を運べば、また新たな発見や違った解釈に出会えるはずですし、最新の科学技術がこの先どんな「新事実」を突きつけてくれるのか、想像するだけでワクワクしてきます。

私たちが住むこの日本という国の成り立ちを知ることは、自分たちのルーツを知ることであり、不確実な現代を生き抜くためのヒントが、もしかしたら1800年前の女王の生き様の中に隠されているかもしれません。

もし、この記事を読んで「歴史って意外と面白いな」「もっと知りたいな」と思っていただけたなら、ぜひこの機会にご自身でも関連書籍を読んだり、近くの遺跡を訪ねてみたりして、あなたなりの「邪馬台国の真実」を探求してみてはいかがでしょうか。

コメント